| © ОмГУ | © ИНОО ОмГУ |

Лекция 4Интернет как ИОС. Поисковые системы. Образовательные порталы. Электронные библиотеки. Информационно-образовательные системы и среды (ИОС): сравнение, общее и частное.Часть 1-яПонятие ИОС Любое обучение происходит в некоторой образовательной среде, обеспечивающей учебный процесс, создающей пространство учения-научения. Университет или кампус формируют классические среды обучения. Такое пространство открытого и дистанционного образования принято называть информационной образовательной средой (ИОС). Последняя определяется как системно организованная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения [22]. Интернет как ИОС Само пространство Интернет может рассматриваться как глобальная информационно-образовательная среда. Сейчас (2004-05 гг.) в этой всемирной информационно-компьютерной сети объединено для доступа к ресурсам и обмена информацией свыше 100 млн. компьютеров. Однако Интернет это не только компьютеры и провода, это и программное обеспечение к ним, коммуникационное оборудование и его обеспечение, а самое главное – информация, расположенная на этих миллионах компьютерах. С образовательной точки зрения Интернет это всемирная библиотека информации, включающая:

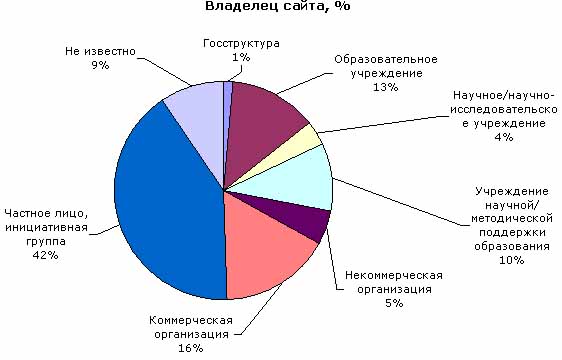

Это перечисление показывает, что Интернет – это типичная (но глобальная) информационно-образовательная среда, он сам по себе является отдельным образовательным феноменом. Ведь многие определяют Университет – типичную образовательную структуру – как библиотеку плюс помещения для занятий и прочие обслуживающие элементы, ставя на первое место именно библиотеку как информационно-коммуникационную среду. Структура ресурсов Интернет. Анализ информационного наполнения Рунет [27] позволяет констатировать, что последние годы наблюдается постоянный рост российских Web-ресурсов. На конец 2002 года в этой системе было зарегистрировано свыше 180 тыс. сайтов. Общее количество участников рейтинга Rambler's Тор100 за 2002 год увеличилось приблизительно на 10%, а по отдельным категориям прирост достигал 29%. Всего в рейтинге на конец 2002 года было зарегистрировано свыше 400 тыс. ресурсов, из них почти 95 тыс. — “активные” сайты (то есть такие, которые посещаются хотя бы один раз в неделю). В секторе образовательных ресурсов Рунет в настоящий момент приходится констатировать период хаотического наполнения. Исследования, проведенные специалистами ГНИИ ИТТ «Информика» в конце 2002 года [37], позволили авторам сделать вывод о том, что процесс разработки информационно-образовательных ресурсов носит в высшей степени неорганизованный и стихийный характер. Этот вывод относится в первую очередь к ресурсам, ориентированным на среднее образование, но положение с ресурсами для высшей школы не многим лучше. Структура принадлежности сайтов с подобными ресурсами представлена на рис. 4.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Вопрос | Чистая система управления обучением | Чистая система управления содержимым обучения | Система виртуальной школы |

| Зачем нужна? | Для управления учащимися, занимающимися на полноценных курсах | Для сбора курсов из меньших частей содержимого. | Для запуска онлайновых занятий с проводимыми инструкторами классами. |

| Какими уровнями содержимого управляет? | Уровни учебного плана и курсов. | Уровни курсов, уроков, страниц и медиа-компонентов, особенно если они пересылаются как учебные объекты. | Уровни курсов, уроков, страниц и медиа-компонентов, а также события совместной работы и онлайновых встреч. |

| Чем еще управляет? | Может управлять очными курсами и сертификацией. | Может управлять знаниями на очень детализированном уровне. | Классные встречи, семинары и другие события, такие как представленные в университетской программе. |

| Что система помогает использовать многократно? | Полные курсы на основе множества учебных планов. | Уроки, страницы и медиа компоненты во многих различных курсах. | Курсы во многих учебных планах. Может многократно использовать содержимое на более низких уровнях. |

| Как адаптирует содержимое к учащемуся? | Предоставляет меню и каталог курсов. Некоторые предлагают курсы, основываясь на профиле учащегося. | Некоторые анализируют прогресс учащегося на уровне отдельных заданий. | Инструктор вручную подлаживает содержимое под нужды отдельных учащихся. |

| Какие сведения о ходе обучения отслеживаются? | Нужды, предпочтения и возможности. Они также отслеживают начало работы с курсом, его завершение и тестовые оценки. | Начало работы, завершение, оценки и достижения на курсах, уроках и страницах. | Предпочтения и образовательные нужды. Большинство отслеживают такие виды деятельности, как те, что обычно заносятся в журнал. |

| Какого рода отчеты создает? | По учащимся, учебному плану, курсам и оценкам. | По курсам, урокам, тестам и видам деятельности. | По учащимся, курсам, урокам, тестам, видам деятельности и встречам. |

| Как курсы создаются? | Курсы импортируются. Авторские инструменты не встроены. | Авторские инструменты встроены и доступны как дополнения. LCMS также позволяет вам импортировать существующее содержимое. | Немногие системы виртуальной школы имеют профессиональные авторские инструменты. Однако все они позволяют импортировать содержимое. |

| Как оценивается результат обучения? | Имеет встроенные инструменты создания и администрирования тестов для оценки на уровне курса и учебного плана. | Имеет встроенные инструменты для создания и администрирования тестов. Тесты могут отслеживаться на уровне страницы, урока и курса. | Тесты и опросы обычно отслеживаются как отдельные виды деятельности – но не как часть определенного урока или страницы. |

| Кто обеспечивает элементы управления навигацией для курса? | LMS запускает завершенные курсы, которые используют свои собственные схемы навигации. | Модули содержимого появляются в навигационной форме LCMS . | Модули содержимого появляются в навигационной форме системы виртуальной школы. |

Существует немного чистых, несмешанных систем. Многие продукты объединяют свойства всех трех категорий. В результате категории становятся менее различимы, а различные продукты более универсальными – а также более громоздкими и дорогими. В такой интегрированной системе указанные чистые системы становятся подсистемами. Данная функциональная классификация тем не менее полезна, поскольку каждая анализируемая информационная система для дистанционного обучения, имея свои особенности, тем не менее складывается их этих трех подсистем, которые необходимо уметь достаточно четко различать.

Системы управления обучением (LMS) упрощает процесс администрирования обучения. Это сложная система, использующаяся менеджерами, администраторами, инструкторами и учащимися для создания расписания, регистрации, выставления счетов и отслеживания успехов учащихся, занимающихся на курсах и принимающих участие в других образовательных событиях. Она позволяет учащимся находить курсы и регистрироваться на них, запускать онлайновые курсы, отслеживать полученные знания и достижения в течение курса или программы обучения. Наконец, она помогает администраторам управлять учебными программами, собирать статистику и формировать отчеты. Автоматизирует задачи организации и управления обучением. Основной инструмент Администратора.

Система управления содержимым обучения (LCMS) – инструментарий для создания и изменения контента учебных курсов. Автоматизирует создание учебного курса, имеет встроенный редактор, разного рода инструменты для создания и работы мультимедийных приложений и т.д. Основной инструмент преподавателя – Автора учебного курса.

Система виртуальной школы (VSS) – инструментарий для реализации самого учебного процесса, дидактический инструментарий учителя, среда обучения ученика. Имеет средства и службы для создания и управления виртуальной учебной средой. Основной инструмент собственно Преподавателя дистанционного обучения.

В русскоязычной литературе отсутствует общеупотребимый термин (термины) для обозначения программных средств такого назначения. Используются термины: информационные системы обучение, обучающие оболочки, системы дистанционного обучения, среды дистанционного обучения, программные средства обучения и т.п. Мы остановимся на термине Информационная система дистанционного обучения (ИСДО), отделив СДО как некую программную, инструментальную среду от организационных и прочих компонент дистанционного обучения (по системой ДО может пониматься все, вплоть до организационной структуры ДО в вузе).

Выбор ИС обучения

К сожалению, сейчас невозможно найти какое-нибудь программное средство, признанное и используемое более чем в нескольких вузах, причем без какой-либо взаимной интеграции между ними [27]. Работы ведутся, в основном, в направлении решения узких частных задач, масштаба кафедры или факультета и, крайне редко, вуза в целом. К числу наиболее известных систем такого уровня, используемых в учебных заведениях РФ, можно отнести системы «Прометей», «Аванта», ОРОКС, ПО РВУ, WebCT, LearningSpace, «Доцент», Oracle Learning Management (Oracle iLearning), Microsoft Class Server и ряд других. При организации сетевого обучения используются как перечисленные выше системы, так и оригинальные, создаваемые в самих учебных заведениях, например МГИЭМ, МЭСИ, МЭСИ, СпбГТУ, Томский ГУ, НГТУ.

Главный вывод, следующий из анализа информационных образовательных систем [27], состоит в том, что работ, нацеленных на создание универсальной информационно-образовательной технологии масштаба региона (десятков учебных заведений) или федерального уровня (сотни и тысячи учебных заведений), до последнего времени не было вообще. Более того, нацеленность на создание оригинальных систем масштаба вуза приводит к технологической разобщенности учебных заведений и, как следствие, затрудняет работы по интеграции учебных заведений в единую информационно-образовательную среду. Отмечается также отсутствие возможности по интеграции в состав территориально-распределенных информационных образовательных систем, не решены вопросы стандартизации описания обучаемых и выходных документов и, естественно, на этих уровнях системы не обеспечивают возможность интеграции между собой. Кроме того, ни одна из данных систем не реализует возможность объединения даже с аналогичными себе системами в региональную информационную систему.

Вопрос о выборе ИСДО, оценке их эффективности чрезвычайно сложен. Какая оболочка лучше? Как ответить на этот вопрос? Диагностику качества ДО, в том числе и качества используемых информационных систем и сред, в основном, пытаются строить на:

- экспертных оценках;

- сертификации на основании некоторой принятой процедуры, исключающей, как правило, сам учебный процесс.

В хрестоматии к курсу приведено несколько статей (статья 2 «Гаркуша В. З. Как не ошибиться в выборе системы дистанционного обучения?» и статья 3 «Инюточкина Е.В., Лузгина В.Б., Шамец С.П. Как оценить среду дистанционного обучения»), в которых даны и приведены сравнительные характеристики вышеуказанных систем. Все эти методы основываются на экспертных оценках и страдают существенным субъективизмом, усугубленным конкурентной борьбой на достаточно перспективном в России рынке этих продуктов. Примеры экспертных оценок-дуэлей приведен в Приложении 3.

Однако ни тестирование, ни экспертное оценивание, ни сертификация информационных технологий не являются достаточными для оценки их эффективности. Основной критерий истины – это практика, эксперимент. Кроме того именно практика может показать:

А какова «цена» вопроса? Насколько важна эта составляющая для успешного ДО-процесса? Конечно, очень важно оценить ИСДО с точки зрения пользователя-профессионала, в том числе «программиста», администратора, менеджера, но значительно важнее оценить эффективность обучения с точки зрения преподавателя и главного пользователя – учащегося и определить инструментальную составляющую этой эффективности.

В осеннем семестре 2004 г. в ОмГУ был поставлен масштабный педагогический эксперимент по внедрению дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в традиционный учебный процесс на основе ИСДО «Региональный виртуальный универститет» (РВУ), о котором подробная информация будет дана в следующем курсе. Целями эксперимента, в частности, были:

- нахождение критериев, характеристик и условий обеспечения качества дистанционного учебного процесса;

- определение факторов, влияющих на результаты и оценки учебного процесса;

Анализ данных проводился с использованием статистического пакета SPSS 10.5.

На основе ответов выходной анкеты (о целесообразности изучения дисциплины в сетевом режиме, оценка качества полученных знаний по сравнению с традиционным обучением, общая оценка результатов проведенного эксперимента, изменение желания использования ДОТ по сравнению с началом курса и др.) был получен комплексный критерий удовлетворенности студента процессом внедрения ДОТ. Помимо него факторный анализ данных привел к формированию еще ряд частных и объединенных факторов в том числе на основе вопросов об оболочке обучения:

- Сколько времени ушло на освоение оболочки ВП (виртуального представительства РВУ)?

- Комфортно ли Вы чувствовали при работе в ВП?

- Как Вы оцениваете качество связи с сервером и скорость открытия страниц?

- Какие проблемы помешали изучить эту дисциплину как должно?

- Приобрели ли Вы новые знания, умения и навыки в области информационных технологий?

- Чаще ли Вы стали пользоваться (может быть не один ответ):

- Электронной почтой.

- Форумами и чатами (исключая форумы и чатами учебного курса) .

- ICQ

- Электронными и сетевыми учебниками (помимо представленных в учебном курсе)

- Ресурсами Интернет для учебных целей.

Ответы на эти вопросы позволили сформулировать следующие факторы:

- Оценка дизайна обучающей оболочки, отражающая комфортность работы в ИС и скорость освоения оболочки;

- Оценка работы сервера и качества связи, отражающая оценку скорости открытия страниц, качество связи, наличие технико-технологических проблем;

- Переменная оценки новых знаний и навыков в области ИТ, полученных студентом.

Дальнейший факторный анализ базы данных позволил обосновать следующую типизацию участников ДОТ-процесса (об этом подробнее в следующем курсе):

- Студенты, получившие удовлетворение от результатов и хода учебного процесса с применением ДОТ, «энтузиасты ДОТ».

- Студенты, предположительно «информационные снобы».

- «Утилитаристы-отличники».

- Слабо успевающие студенты, не увидевшие преимуществ ДОТ.

В отношении выделенных ранее трех факторов, отражающих восприятие студентами технических и информационных составляющих внедрения ДОТ, для этих групп студентов характерно (см. таблицу 4.2):

1-я группа: достаточно высокая положительная корреляция с объединенным фактором группы всех выделенных «технических» факторов;

2-я группа: существенная отрицательная корреляция в отношении приобретения новых знаний, отсутствие корреляции по другим параметрам;

3-я группа: тенденции, характерные для первой группы, но более слабые;

4-я группа: достаточно парадоксальное сочетание высокой положительной корреляции с оценкой дизайна при не менее высокой отрицательной корреляции по оценке работы сервера и связи. Позицию этой группы можно попытаться интерпретировать так: «Сама оболочка для обучения «нормальная», вот только связь была никакая, да и сервер плохо работал».

Таблица 4.2

| Группы студентов | |||

| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Фактор удовлетворенности внедрением ДОТ | |||

| 0,812 | 0,207 | 0,142 | 4,450E-02 |

| Группы по приобретенным знаниям в ИТ | |||

| 0,494 | -0,431 | 0,124 | -9,583E-02 |

| Оценка дизайна | |||

| 0,383 | 7,366E-02 | 0,214 | 0,696 |

| Отношение к работе сервера | |||

| 0,381 | 1,419E-02 | 0,216 | -0,605 |

В целом по всем респондентам можно отметить, что эти факторы, в которых проявляется восприятие студентами технических и информационных составляющих внедрения ДОТ:

- Либо слабо, либо вовсе не коррелируют с фактором удовлетворенности внедрением ДОТ. Коэффициент корреляции оценки дизайна много ниже, чем для объединенного фактор оценки учебного процесса (включающего оценку УМК, преподавателя и пр.), факторов готовности к ДОТ (техническая вооруженности и технологическая готовность, мотивация к ДО).

- Наблюдается разброс средних рангов этих факторов по группам в зависимости от общей успешности эксперимента в группах, однако этот разброс меньше, чем для более «сильных факторов», определяющих общую удовлетворенность процессом. При этом «оценка дизайна» меньше зависит от общей удовлетворенности, чем оценка работы сервера и качества связи.

Выводы:

- Дизайн и удобство обучающей оболочки не определяет как непосредственные результаты учебного процесса (успеваемость), так и удовлетворенность экспериментом по внедрению ДОТ. Скорее можно говорить об обратном влиянии: чем лучше студент оценивает дидактический процесс (преподаватель, УМК, формы и виды занятий), тем выше он оценивает технические средства обучения.

- Более существенно на отношение к внедрению ДОТ сказываются технические моменты: качество связи и скорость открытия страниц. При этом «оценка дизайна» меньше зависит от общей удовлетворенности, чем оценка работы сервера и качества связи.

- Значительно более «сильными» являются следующие причины (по убывающей): опыт преподавателя, методы обучения, содержание обучения, мотивация к обучению и мотивация к ДОТ-обучению.

- В процессе обучения помимо содержательной части изучаемой дисциплины студенты, удовлетворенные процессом внедрения, получают новые знания, умения и навыки в области ИТ (до 80% достаточно «продвинутых» в ИТ студентов в случае успешного ДОТ-процесса).

Наши выводы коррелируют с интересными данными [40] о существовании некоторых мифов дистанционного обучения, характерных для лиц, не имеющих еще значительного опыта практической работы:

- Существует некоторый "абстрактный" универсальный образовательный процесс (курс, дисциплина и т.п.), инвариантный для всех учебных заведений, преподающих данный курс или дисциплину;

- Качество ДО прежде всего определяется качеством и сложностью программной оболочки для доставки образовательной информации, управления учебным процессом ДО и т. п.;

- Технологии ДО просты в использовании, способны удешевить процесс обучения, упростить структуру образования;

- Для максимальной эффективности курсов ДО необходимо использование наиболее высокоуровневых компьютерных и интернет-технологий (анимации и мультимедиасредств; видеоконференций и on-line-систем распределенной работы и т.п.);

- существует возможность создать универсальную оболочку, полностью решающую задачу создания курсов ДО для всех учебных дисциплин;

- универсальная оболочка позволяет создавать любые курсы ДО высокого качества, не прибегая к услугам программных средств общего назначения.

Мы согласны практически с каждым пунктом этого списка. Главное – не оболочка, главное ее содержание и пользователи, обеспечивающее ее функционирование.

Типовая структура ИС обучения

Но, безусловно, знание, умение пользоваться и навыки работы в оболочке обучения для преподавателем обязательны. Возникает вопрос какие ИСДО необходимо знать преподавателю, неужели при переходе от одной к другой необходимо заново переучиваться, проходить курсы повышения квалификации и т.д.? К счастью, как уже указывалось выше, практически все ИСДО имеют общие подсистемы. Попробуем вместе с авторами [36] выделить некий общий инвариант:

- административная подсистема для управления пользователями (учащимися, преподавателями, администраторами, посетителями и т. п.) курсами, статистикой и т. д.;

- коммуникативная подсистема, реализующая среду обучения, в которой происходит работа студентов и преподавателей с единым курсом;

- подсистема внешнего окружения, т. е. сайт ВУ и домашние страницы пользователей;

- подсистема управления контентом (дизайном, структурой и содержанием сайта ВУ и учебного курса.

- Административная подсистема, предназначена для:

- формирования коммуникативной подсистемы, т. е. виртуальных учебных ресурсов для каждого учебного курса;

- регистрации пользователей в базах данных (учащихся, преподавателей, администраторов, посетителей и др.) и генерации для них паролей доступа;

- формирования групп пользователей и определение им полномочий к доступу к тем или иным ресурсам.

С административной подсистемой работают два типа администраторов: системный администратор, который формирует с помощью нее учебные ресурсы, и администраторы учебных курсов, которые регистрируют учащихся и формируют учебные группы. Ответственность за работу всей административной подсистемы несет главный администратор ВУ.

- Коммуникативная подсистема (учебная среда), предназначена для непосредственного проведения учебного процесса и включает в себя следующие учебные ресурсы:

- виртуальные учебные классы (форумы, чаты) для проведения синхронных и асинхронных занятий;

- учебные материалы, включающие Интернет-версию учебного курса и версию для персональной печати;

- web-библиографию, т. е. ссылки в Интернет на материалы по тематике учебного курса;

- расписание занятий и учебный план по курсу;

- новостные ленты для публикации объявлений о ходе учебного процесса;

- подсистему оценки знаний и тестирования;

- аттестационную ведомость.

Доступ в формируемую учебную среду курса имеют администраторы, учащиеся и преподаватели, но каждой из этих групп соответствуют определенные полномочия, другими словами, возможность использовать и управлять теми или иными учебными ресурсами.

- Подсистема внешнего окружения, предназначена для доступа пользователей на ВУ и к учебным ресурсам.

- Сайт ВУ. Если обычный факультет учебного заведения располагается в отдельных помещениях, то ВУ имеет виртуальные «помещения» в Интернете. На сайте представляется вся необходимая информация о деятельности ВУ, его структуре и администрации.

- Персональная (домашняя) страница пользователя (учащегося, преподавателя, администратора и др.) предназначена для доступа пользователя к учебным и административным ресурсам в соответствии с выделенными ему полномочиями.

Домашняя страница преподавателя имеет указатели на доступ к следующим организационно-учебным ресурсам (сервисам):

- учебная среда курсов;

- виртуальный деканат;

- виртуальные кафедры;

- визитная карточка (профайл);

- управление дизайном и содержанием курса;

С домашней страницы преподаватель может управлять (вносить изменения) следующими элементами учебных ресурсов:

- темами и сообщениями в учебном классе;

- объявлениями о ходе учебного процесса;

- расписанием занятий и учебным планом;

- аттестационной ведомостью;

- тестированием;

- содержанием и дизайном учебных материалов курса.

Чтобы попасть на свою домашнюю страницу, преподаватель, получив от администратора курса логин и пароль, заходит на сайт ВУ и вводит в соответствующее окно значения логина и пароля, после чего попадает на свою домашнюю страницу.

- Подсистема управления контентом слишком различается в разных системах, в некоторых она представлена в полном объеме, в некоторых лишь частично (см. выше о LMS и LCMS). Подсистема поддерживает определенные форматы данных и предназначена для создания и изменения дизайна и структуры сайта ВУ, информационных и учебных материалов.

Поэтому на наш взгляд достаточно изучить (с безусловной наработкой умений и навыков пользования) одну из систем ДО, чтобы при переходе на другую можно было бы обойтись кратким инструктажем и самотренингом. В следующей главе пойдет речь о конкретной ИСДО программное обеспечение «Региональный виртуальный университет» - разработка Российского государственного института открытого образования (г. Москва). Содержание этой главы будет полезно и слушателю, работающему и в других ИСДО.

Лекция 4

Лекция 4