|

|

| На главную |

| Витус Беринг |

| I Экспедиция |

| II Экспедиция |

| Народы |

| -Эскимосы |

| -Буряты |

| -Эвенки |

| -Коряки |

| -Ханты |

| -Селькупы |

| -Алеуты |

| -Юкагиры |

| Фотогалерея |

| Карта сайта |

| Форум |

| Гостевая |

| Авторы |

| Связь с нами |

Самоназвание - югипыт,

югыт - "настоящие люди".

Самоназвание - югипыт,

югыт - "настоящие люди".Численность в Российской Федерации - 1700 человек.

Живут смешанно с чукчами на восточном побережье чукотки и острове Врангеля.

Язык эскимосский.

До середины XIX века контакты эскимосов с русскими были слабыми, затем начинаются торговые отношения с русскими и американцами.

Основное традиционное занятие - охота на морского зверя - в основном на моржа и тюленя. Развитая до середины XIX века добыча кита затем сократилась из-за истребления его промысловыми китобоями. Основное оружие - копьё и гарпун с костяным наконечником, с середины XIX века распространяется огнестрельное оружие.

Моржа промышляли весной на плавучих льдинах, летом - на байдарах или били копьём на лежбищах; с помощью хлопушки из китового уса, имитирующей голос касатки, выгоняли из воды на берег. Тюленей били гарпунами и дротиками в воде с каяков, на льду, подползая с накинутой тюленьей шкурой, подстерегали у проруби. На китов охотились коллективно на нескольких байдарах с гарпунами. Охотились также на северного оленя и горного абарана с луками и стрелами. С середины XIX века возросло товарное значение пушной охоты на лисицу и песца. Приёмы охоты на птиц были близки к чукотским (дротики, птичьи бола и др.). Занимались также рыболовством и собирательством. Был развит натуральный обмен с оленными чукчами и американскими эскимосами, регулярно совершались торговые поездки на Аляску и о. Св. Лаврентия.

Основная пища - моржовое, тюленье, китовое мясо - мороженое, квашеное, вяленое, вареное. Кожу кита ели сырой. Высоко ценилась оленина. Приправой служили растительная пища, морская капуста, моллюски.

Первоначально эскимосы жили крупными поселениями в полуземлянках, бытовавших до середины XIX века. В XVII - XVIII веках под влиянием чукчей основным жилищем стали каркасные яранги из оленьих шкур. Стены яранг часто обкладывали дёрном. Летнее жилище - четырёхугольное, из моржовых шкур на деревянном каркасе, с покатой крышей.

Основными срадствами передвижения служили зимой собачьи нарты и ступательные лыжи, при открытой воде - кожаные лодки-каяки. Нарты, подобно чукотским, до сердины XIX века были дунокопыльнами и запрягались веером, затем распространилась восточно-сибирская нарта с упряжкой цугом. Лыжи-ракетки делались из двух планок, скреплённых на концах и разведённых в середине поперчниыми подпорками, так что получалась рама, по конфигурации близкая к овалу. Пустое пространство между планками переплеталось ремнями из нерпичьей кожи. Планки подбивались снизу костяными пластинками, чтобы облегчить ходьбу по ледяным глыбам и по неровной местности.

Лодка-каяк представляла собой решётчатый остов из продольного бруса, шпангоутов, бортовых дуг и поперечных планок, соединяющих борта. За исключением небольшого круглого отверстия сверху, весь остов обтягивался кожей. Гребли одним двухлопастным или двумя однолопастными вёслами. Бытовали и многовёсельные байдары чукотского типа.

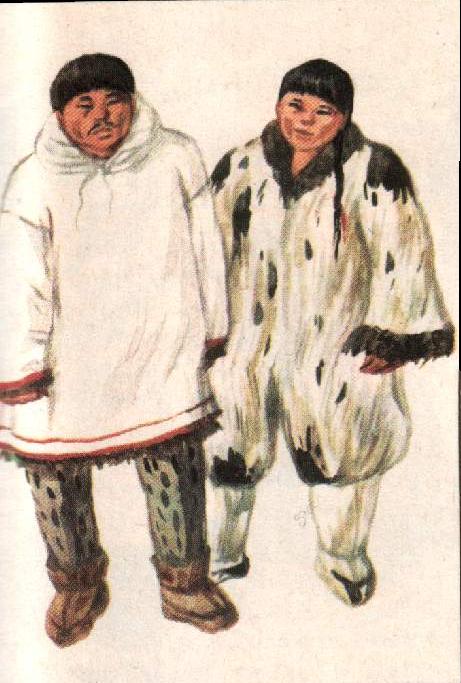

Одежда. До конча XIX века носили глухую одежду - кухлянку, сшитую из птичьих шкурок перьями вовнутрь. Наружную сторону кухлянки обычно окрашивали в цвет охры, ворот обшивали полоской меха камчатского бобра. Затем, с развитием обмена с чукчами-оленеводами, одежда стала шиться из олениего меха: кухлянка зимой двойная, летом одинарная, мехом вовнутрь - была короткой и подпоясывалась на бёдрах поясом. Женская одежда - двойной меховой комбинезон такого же покроя, как у чукчей. Летней одеждой как мужской, так и женской была глухая камлеёка, сшитая из нерпичьих кишок, на рукава и подол нашивали полоски цветной кожи, низ обшивали каймой из птичьих шкурок. Головные уборы - двойные капры и круглые шапки из птичьих шкурок и полосок нерпичьих кишок - надевали только в дороге. Традиционная обувь - меховые унты с кроеной подошвой до середины голени, женские до колена. У кожаной обуви - поршня - носок выкроен значительно больше подъёма ноги, имеет вид "пузыря".

Женщины заплетали волосы в две косы, мужчины - выбривали, оставляя кружок или несколько прядей на макушке. Татуировка у мужчин - кружки около уголков рта (пережиток обычая носить губную втулку), у женщин - сложные геометрические узоры на лице и руках. Для "защиты" от болезней применялась также раскраска лица охрой или графитом.

Традиционное декоративное искусство: женщины украшали одежду и обувь, сумочки, коврики, кожаные мячи меховой мозаикой, продёргиванием ремешков через отверстия в коже, вышивкой цветными сухожильными нитками по ровдуге, биссером; мужчины вырезали из моржового клыка фигуры китов, тюленей, моржей, украшения, курительные трубки, ведёрки, ручки к дорожным мешкам, ножи и т. д.

Эскимосы верили в добрых и вредоносных духов. Из животных особенно почиталась косатка, считавшаяся покровителем морской охоты; она изображалась на байдарах, её деревянное изображение охотники носили на поясе. Главным персонажем космогонических преданий был Ворон (Кокшкли). Основные ритуалы были связаны с промысловыми культами: праздник голов, посвящённый охоте на моржей, праздник кита и т. д. В каждом поселении были шаман или шаманка. Семейными ритуалами руководила старейшая женщина. Праздники сопровождались обрядовыми танцами.

Практически не подвергшись христианизации, эскимосы продолжают сохранять антимистические верования, шаманство, пром, культы.

Фотогалерея | Карта сайта | Форум | Гостевая

Авторы | Связь с нами